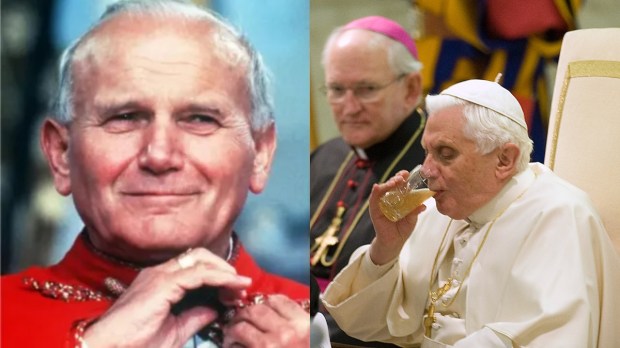

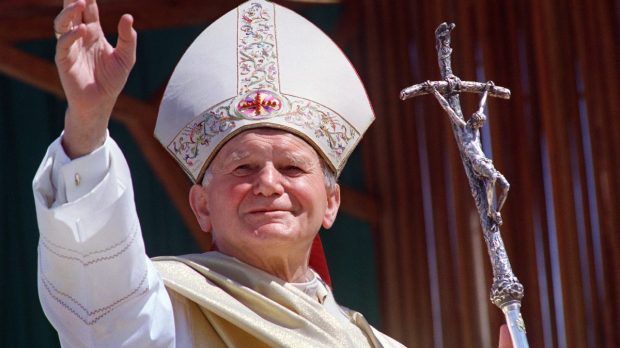

Pape Jean Paul II

Philip Kosloski

Ce discours que Jean Paul II n’a finalement jamais prononcé

Hubert de Boisredon

Le retour annoncé de Donald Trump et la prière de Jean Paul II

Anna Gebalska-Berekets

Fernando attribue la guérison de son fils à l’intercession de Jean Paul II

La rédaction d'Aleteia

En Italie, un vrai musée Grévin des papes !

La rédaction d'Aleteia

[VIDÉO] L’ange gardien, le meilleur ami des Papes

La rédaction d'Aleteia

[VIDÉO] Les conseils de saint Jean Paul II à ceux qui ont du mal à prier

Agnès Pinard Legry

Ce soir, un “Secrets d’Histoire” consacré à Jean Paul II

La rédaction d'Aleteia

Des milliers de Polonais manifestent pour défendre la mémoire de Jean Paul II

Philip Kosloski

La clé d’un carême réussi selon saint Jean Paul II

Benoist de Sinety

Attaques contre Jean Paul II : inutiles et absurdes

Marzena Devoud

À quoi ressemblent les bureaux des papes ?

Marzena Devoud

La présence réelle “vérifiée” par… des chiens policiers

Mathilde de Robien

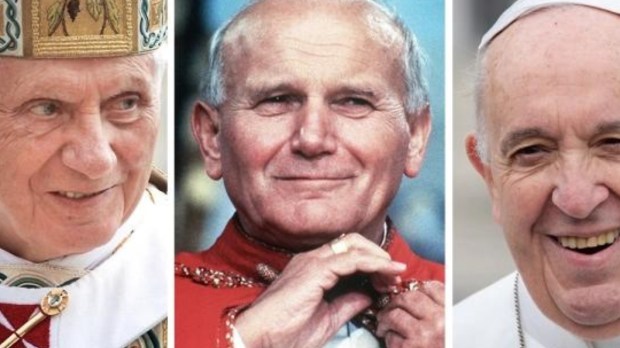

Peut-on se réclamer de la génération d’un pape ?

Anna Kurian

Où sera enterré Benoît XVI ?

Le coin prière

Top 10

Afficher La Suite