Campagne de soutien 2025

Ce contenu est gratuit, comme le sont tous nos articles.

Soutenez-nous par un don déductible de l'impôt sur le revenu et permettez-nous de continuer à toucher des millions de lecteurs.

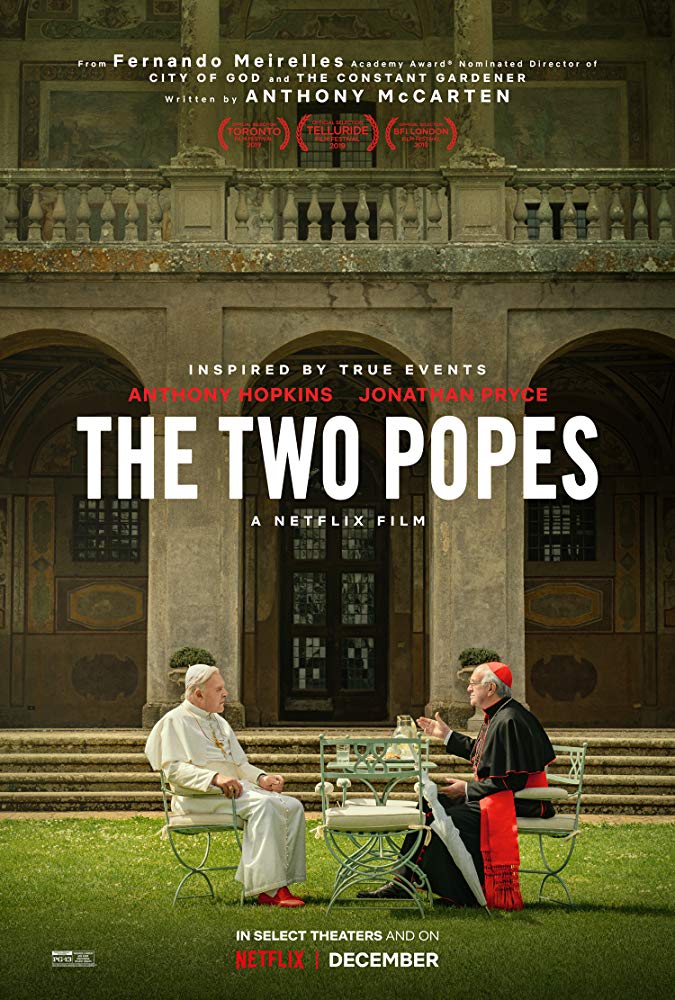

Réalisé par Fernando Meirelles, le film “Les Deux Papes”, actuellement diffusé sur Netflix, imagine une rencontre entre Benoît XVI et le cardinal Bergoglio à l’été 2012, soit un an avant la renonciation de Benoît XVI. “Dans le film comme dans la réalité tout oppose les deux hommes”, explique à Aleteia l’historien et journaliste Christophe Dickès. “Il aurait pu sortir de toutes ces différences une grande richesse intellectuelle dans les échanges. Or, il n’en est rien”.

Campagne de soutien 2025

Ce contenu est gratuit, comme le sont tous nos articles.

Soutenez-nous par un don déductible de l’impôt sur le revenu et permettez-nous de continuer à toucher des millions de lecteurs.

« Les Deux Papes », le film de Fernando Meirelles actuellement diffusé sur la plateforme Netflix, évoque deux destins qui se croisent : alors que le cardinal Bergoglio (joué par Jonathan Pryce) souhaite poser sa démission et se retirer comme simple prêtre dans une paroisse, le pape Benoît XVI (interprété par Anthony Hopkins) lui fait part de sa volonté de renoncer à sa charge et lui demande de prendre sa place. Le film commence en 2005, année de l’élection de Ratzinger et se termine par l’élection de François, en 2013. Le spectateur est introduit dans l’intimité des papes, entre Castel Gandolfo, la résidence d’été du souverain pontife, et bien sûr le Vatican. Le tout est parsemé d’images sur la vie argentine de Jorge Bergoglio. Si, dans la forme, de nombreux éléments sont saisissants (décors somptueux, déroulement du conclave, jeu des acteurs…), « Benoît XVI est caricaturé, quand le futur pape François bénéficie, lui, d’un portrait quasi hagiographique », regrette l’historien et journaliste Christophe Dickès, auteur de plusieurs ouvrages dont Le Vatican, vérités et légendes et L’héritage de Benoît XVI. Entretien.

Aleteia : Que vous inspire le scénario du film « Les Deux Papes » ?

Christophe Dickès : Ce long métrage, en forme d’huis-clos, commence par la phrase: « Inspiré de faits réels ». Mais cette inspiration a ses limites et on peut le regretter, tant le sujet aurait pu être intéressant ! Certes, la photo du film est très belle, les décors somptueux et d’une réalité surprenante, le déroulement du conclave est aussi saisissant… Il y a par ailleurs des phrases distillées ici et là qui sont très justes : quand par exemple le cardinal Bergoglio dit « La réforme a besoin d’un politicien », il prend date avec l’avenir et annonce ce que sera son pontificat. Je retiens aussi l’image de ce professeur de séminaire qui, alors que Bergoglio vient de renoncer à se marier, dit très justement : « L’amour à plusieurs visages. »

Alors d’où viennent ces limites ?

Le problème est que Benoît XVI est caricaturé, quand le futur pape François bénéficie, lui, d’un portrait quasi hagiographique, en dehors de l’épisode de la dictature argentine. Cela se retraduit dans le jeu des acteurs : Anthony Hopkins, interprète magistral dans Les vestiges de jour de James Ivory, aurait pu retraduire sans aucun problème la complexité du pape Benoît XVI. Ce n’est pas le cas : ce dernier est évidemment présenté dans une rigidité assez ridicule, qui n’a rien à voir avec la réalité du personnage. Alors que Jonathan Pyrse, qui interprète le cardinal Bergoglio, apparaît lui, comme une personnalité très attachante. L’histoire est ainsi un peu cousue de fil blanc.

“Le cardinal Ratzinger ne voulait pas être élu : il voulait se retirer dans un couvent afin de se consacrer exclusivement à ses travaux intellectuels.”

Quelle part plus précisément de réalité et de fiction ?

Dans le film, après la mort de Jean Paul II, le cardinal Ratzinger est montré comme faisant campagne : « Il veut le pouvoir » dit un des protagonistes. Ce qui est complètement absurde : d’abord parce que celui qui fait campagne pendant un conclave est sûr de ne pas être élu. C’est le sens historique du mot : « Celui qui entre pape au conclave en sort cardinal. » Ensuite, parce que Ratzinger ne voulait pas être élu : il voulait se retirer dans un couvent afin de se consacrer exclusivement à ses travaux intellectuels. Or, il a bien compris que de nombreux cardinaux souhaitaient l’élire et qu’un groupe de faiseurs de pape s’était même constitué dans ce sens. Exactement comme en 2013, des cardinaux ont porté Bergoglio à la charge suprême de la même façon. D’où la rapidité des deux élections.

Il y aurait bien d’autres choses à dire : entendre Benoît XVI avouer au cardinal Bergoglio au cours d’une confession que « les livres l’ont coupé du monde » est ridicule voire risible. Tout comme « le péché » qu’aurait commis le même Ratzinger en ne dénonçant pas le père Maciel, fondateur des légionnaires du Christ et pédophile notoire. Même un journaliste comme Henri Tincq du quotidien Le Monde, qui n’a jamais été tendre avec Benoît XVI, a soutenu qu’il fut le seul à avoir fait face au problème de la pédophilie dans l’église. La scène du film est terrible : Benoît XVI se confesse donc mais au lieu d’entendre sa voix, le metteur en scène a fait le choix de laisser un long silence, comme une illustration des silences de l’Église. Quant à Bergoglio, l’interprétation de son rôle pendant la dictature argentine ne correspond simplement pas à la réalité.

[protected-iframe id=”02ca374744ddffadcf38ecc180d3f4fa-95521305-131759139″ info=”https://www.imdb.com/videoembed/vi3033841433″ width=”854″ height=”400″]

De quelle nature est la relation qu’entretiennent les deux papes dans le film ?

Dans le film, tout oppose les deux hommes. Ce qui, dans la réalité, est aussi une évidence. Les papes sont tous différents. Benoît XVI était un professeur qui a consacré la moitié de son existence à l’intelligence chrétienne. Il a passé l’autre moitié à Rome, entretenant des relations avec le catholicisme à l’échelle de la planète. Une fois élu, il a su offrir une alternative à la fois intellectuelle et spirituelle, en rendant aux catholiques leur fierté dans un monde qui refuse le nom de Dieu. Son rôle dans le contexte des sociétés relativistes et consuméristes est absolument essentiel et même « moderne ». Dans le sens où cette modernité répondait aux défis du temps présent. Comme Jean Paul II a répondu au défi du communisme de son temps.

François est une autre figure. Il se désintéresse de la recherche théologique. Il est un « homme de terrain », imprégné par une culture jésuite. Il évolue avec une aisance déconcertante autant dans les bidonvilles que sur l’échiquier international. Dans la tradition de Paul VI, il a remis au goût du jour des concepts développés dans les années 1960, mais en les teintant des conceptions ecclésiologiques propres à l’Amérique latine. Au centre de ces conceptions se trouve la « théologie du peuple » que nous, Européens, ne comprenons pas ou peu. La théologie du peuple se méfie de toutes les élites et des « ismes » : libéralisme, marxisme mais aussi cléricalisme. Elle lit le monde à travers le prisme de la nation et la culture populaire parce qu’en Amérique latine, ce sont les pauvres qui ont conservé la culture commune. François vient aussi d’une ville plus cosmopolite que nos sociétés européennes, où l’Église est fortement engagée sur la scène politique. Je ne serai pas étonné de savoir que le pape ait joué cette année un rôle dans l’élection d’Alberto Fernandez contre l’ancien président Macri, qu’il détestait.

Dans le film, il aurait pu sortir de toutes ces différences une grande richesse intellectuelle dans les échanges. Or, il n’en est rien. Le tout se résumant dans un dialogue entre un méchant, intello, latiniste et bon musicien -Benoît XVI- et un gentil, profondément humain -Bergoglio, qui seul aurait compris la nature humaine et les défis de l’Église au XXIᵉ siècle. Tout cela est profondément binaire et un peu court.

Dans ce film, à la mort de Jean Paul II, l’Église est présentée comme divisée entre un conservatisme incarné par le cardinal Ratzinger et un progressisme incarné par le cardinal Bergoglio. N’est-ce pas une vision un peu simpliste ?

Oui et non. Oui parce qu’au-delà du clivage entre la gauche et la droite, il existe au sein du Sacré Collège bien d’autres dimensions politiques et religieuses (la laïcité, la famille, la collégialité, le rôle de la curie, etc.), qui complexifient la lecture des événements et notamment le choix d’un pape. Un exemple très simple : dans le film, au cours du conclave de 2005, le cardinal Martini, placé à juste titre à gauche de l’échiquier politique du conclave, est présenté comme un des soutiens de Bergoglio. Or, c’est exactement l’inverse qui s’est produit : le cardinal Martini a demandé à ce que ses voix se reportent sur le cardinal Ratzinger. Dans les faits, Martini et Ratzinger entretenaient une estime réciproque. Pendant la période de vacance du siège apostolique, Martini, déjà très malade, se promenait même au bras de Ratzinger ! La vision d’une église divisée entre droite et gauche est aussi simpliste parce que la réalité du catholicisme universel dans le monde est aussi très complexe et peut varier d’un continent à l’autre. C’est pour cette raison que réduire les oppositions actuelles au pape à l’aile droite est tout aussi court.

Pourquoi alors cette polarisation entre droite et gauche ?

Depuis le Concile Vatican II qui a redéfini les rapports de l’Église et du monde, une séparation a été pour ainsi dire posée entre le dogme et la pastorale. Cette séparation, aussi injuste qu’elle puisse être (le dogme ne peut être séparé de la pastorale), renvoie à deux visions de l’église que l’on place schématiquement dans le camp de la gauche et de la droite. Il s’agit d’une réalité « politique » du catholicisme.

Dans son discours de clôture du synode sur la famille en 2015, le pape François lui-même soulignait : « L’expérience du Synode nous a fait aussi mieux comprendre que les vrais défenseurs de la doctrine ne sont pas ceux qui défendent la lettre mais l’esprit ; non les idées mais l’homme ; non les formules mais la gratuité de l’amour de Dieu et de son pardon. » Il ajoutait ensuite : « Cela ne signifie en aucune façon diminuer l’importance des formules – elles sont nécessaires –, l’importance des lois et des commandements divins, mais exalter la grandeur du vrai Dieu qui ne nous traite pas selon nos mérites et pas même selon nos œuvres mais uniquement selon la générosité illimitée de sa miséricorde. » Ces reproches s’adressaient schématiquement à ce qu’on appellera l’aile droite de l’église. Celle-ci s’est opposée à une aile de gauche représentée par les cardinaux Murphy-O’Connor, Kasper, Danneels ou Lehmann.

C’est pour cette raison qu’il existe bien une polarisation : dans son dernier livre Le jugement dernier, Andrea Tornielli les appelle respectivement les néo-conservateurs et les néo-triomphalistes. Mais l’Église ne peut être réduite à celle-ci même si Benoît XVI était plus proche des premiers et que François est proche des seconds. Benoît XVI, par exemple, a défendu les migrants à plusieurs reprises et a écrit une encyclique dans le contexte de la crise économique et de ses conséquences sur les sociétés. François entretient de son côté une radicalité spirituelle populaire, encore exprimée récemment dans sa lettre apostolique sur la crèche, Admirabile Signum. Il a aussi remis au goût du jour le culte des images et évoque régulièrement le diable. Tous ces éléments le placent en totale opposition avec le credo progressiste des années 1960.

Le scénario se déroule en 2012, soit un an avant la renonciation de Benoit XVI. Cela interroge forcément sur les raisons qui ont pu pousser le souverain pontife à faire ce choix… Quelle est, selon vous, la raison profonde de sa renonciation ?

Il n’y a pas une raison mais plusieurs raisons à la renonciation. Il faut d’abord s’attacher aux paroles de Benoît XVI sur la vigueur du corps et de l’esprit, nécessaires à l’exercice de la charge pontificale. Il estimait simplement ne plus avoir cette force nécessaire. Sa perception du pouvoir était aussi totalement désintéressée : il voyait le pouvoir comme un poids dans la mesure où il n’a jamais été véritablement un gouvernant. Pourquoi n’est-il pas allé malgré tout jusqu’au bout, comme Jean Paul II ? Parce qu’il existe une pudeur chez Benoît XVI, une volonté de ne pas mettre en scène sa souffrance et la déchéance physique propre à la vieillesse. Il estimait aussi que c’était là le bien de l’Église : que le gouvernement de l’Eglise ne pouvait se payer le luxe d’une carence du pouvoir comme elle l’avait vécue dans les dernières années du pontificat de Jean-Paul II. C’est pourquoi, je ne crois pas à l’idée d’une renonciation sous la pression de l’extérieur. Ce que dit bien le film : « Si c’était le cas, dit le personnage de Benoît XVI, j’y résisterai. » Naturellement, si le Pape n’avait pas à faire face à tant d’oppositions, sa vie serait plus paisible… Mais la réalité du pouvoir pontifical est qu’il s’agit d’une charge absolument écrasante.

D’autant qu’il était d’une absolue nécessité – j’insiste sur ce point – de poursuivre les efforts entamés à la fois dans la lutte contre la pédophilie mais aussi dans la réforme des structures financières du Saint-Siège. Car le pape Benoît XVI a entrepris en la matière bien des choses, ce que le film, en revanche, ne souligne quasiment pas. Or, diminué, sans le soutien d’un secrétaire d’État à la hauteur, le pape n’a pas voulu prendre le risque que ces réformes soient ralenties ou reconsidérées. Quand on voit toutes les difficultés que rencontre le pape François pour mener à bien ces réformes, comment peut-on imaginer que les brebis galeuses du Vatican n’auraient pas profité de la faiblesse de Benoît XVI pour renverser ce qu’il a patiemment construit dans les premières années du pontificat ?

Les Deux Papes, de Fernando Meirelles, avec Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, le 20 décembre sur Netflix (2h 06 min).