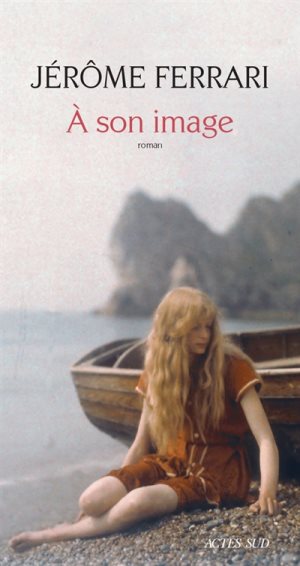

Prix Goncourt avec Le Sermon sur la chute de Rome il y a six ans, Jérôme Ferrari revient avec un roman fascinant, À son image, sur fond de messe de Requiem.Un soir d’août, Antonia, photographe de son état, après avoir mis en boîte une énième cérémonie nuptiale conforme à toutes les autres, passe la nuit à discuter avec un légionnaire qu’elle a naguère rencontré lorsqu’elle photographiait la guerre en ex-Yougoslavie. En rentrant à l’aube au village de ses parents, elle trouve la mort au volant de sa voiture.

C’est alors que le roman prend un tour inattendu dans la production littéraire contemporaine. Tout le récit se déroule en effet autour de la messe de funérailles célébrée par un prêtre qui est le parrain et oncle d’Antonia. Des prières au bas de l’autel au Libera me, en passant par le Dies Irae, tout l’office grégorien des défunts scande un récit où remonte à la surface la vie d’Antonia tandis que le prêtre oscille entre le chagrin et le déroulement implacable de l’office.

Entre transcendance et immanence

La force du roman tient à cette tension entre la beauté marmoréenne de la liturgie et la narration de la vie de celle qui repose dans un cercueil ; entre un appel à une transcendance à laquelle seul le prêtre semble vraiment croire, et la permanence d’une immanence qui ne se décide pas à céder la place. C’est au demeurant exactement la position de l’auteur qui, tout en affirmant son goût pour le rituel et sa recherche de transcendance affirme ne pas croire, même s’il aimerait bien.

Lire aussi :

Livres : un essai sur le bonheur parmi les meilleures ventes

Jérôme Ferrari évite les écueils du roman philosophico-théologique. Cette tension créatrice entre l’aspiration à l’éternité de la liturgie et la persistance de la vie terrestre par le souvenir de la morte n’est pas déroulée de façon rhétorique. Faisant un pas de côté, Ferrari se concentre sur le rapport d’Antonia à la photographie.

Le tragique de la liturgie

Embauchée dans un journal local où elle couvre des événements sans intérêt en produisant les reportages médiocres qu’on lui demande, Antonia est ballotée dans les bras d’un leader nationaliste, enfermée dans un milieu dont la peinture est assez cruelle. Lassée de cette vie factice, Antonia partira en Yougoslavie couvrir la guerre, pour découvrir que le mal et la mort sont impossibles à représenter.

C’est là que réside la force du roman. La force tragique de cette messe de funérailles irrigue la narration de la vie d’Antonia. La photographie vient en rendre compte au quotidien : elle capte le réel et donc quelque chose qui est de l’ordre de la vie, mais elle le fige, comme le corps raide d’Antonia dans son cercueil. Le tragique de la liturgie, comme par rétroprojection, vient envahir la narration de la vie d’Antonia. Sa vie, aimantée par cette passion pour la photo, est en quelque sorte comme enchâssée dans cette cérémonie mortuaire. Est-elle vraiment différente de ces photographies que l’on feuillette dans un album de famille et qui nous présentent des visages immobiles à la fois étrangement vivants, car témoins d’un réel vivant, et aussi morts que peut l’être un bout de papier dormant dans une boîte à chaussure ?

La mort en plus

Ce roman laisse le lecteur stupéfait. À la tension interne de l’office liturgique — entre la terreur du Dies Irae, l’angoisse et l’espérance du Libera me, et la certitude du salut de l’Évangile de Lazare — répond celle de la vie d’Antonia, partagée entre instants de grâce et ces successions de jours où tout semble petit, dérisoire, quand ce n’est pas sordide.

La morale (cachée) de ce livre pourrait être que la foi et son expression ne consistent pas en une posture angélique coupée de la vie. Comme l’homme est à l’image de Dieu, la photographie serait à l’image de la vie : à son image, avec la mort en plus. Cette mort que la photographie tente de conjurer en vain dans des boîtes en carton et que le chrétien croit et espère que Dieu, par son Christ, a définitivement vaincue.