Du blogue de Jacques Gauthier :

Honorer les membres du corps du Christ que sont les saints et les saintes, c’est rendre gloire à la Tête de l’Église, le Crucifié ressuscité. C’est donc le mystère pascal que nous célébrons dans le martyre de la philosophe et carmélite Édith Stein, canonisée à Rome par Jean-Paul II le 11 octobre 1998, déclarée copatronne de toute l’Europe le 1er octobre 1999, avec saints Benoît, Cyrille et Méthode, saintes Brigitte de Suède et Catherine de Sienne.

La quête de la vérité

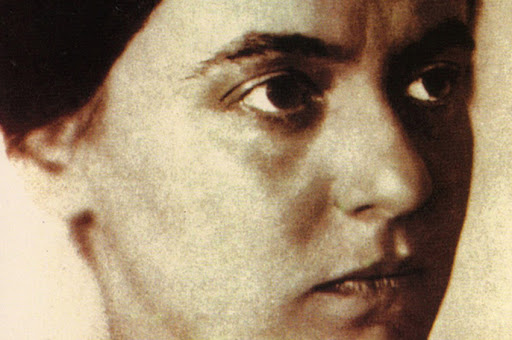

Édith Stein naît le 12 octobre 1891 à Breslau, en Allemagne, au sein d’une famille juive de onze enfants. Enfant, elle est hypersensible, douée, assoiffée de savoir. Comme bien des saints, elle sent qu’elle est née pour la gloire, pour quelque chose de grand qui lui échappe et qui déborde le cadre bourgeois dans lequel elle est née. Vers l’âge de quatorze ans, elle traverse une grave crise d’adolescence et se déclare athée.

À vingt ans, elle obtient, avec l’aide de sa mère, la rare autorisation pour une femme d’entreprendre des études à l’université de Breslau. Elle cherche la vérité dans des études de psychologie, puis elle quitte sa ville natale pour s’inscrire en philosophie où elle rencontre le père de la phénoménologie, Edmund Husserl. La Première Guerre mondiale éclate; Édith interrompt ses études et sert comme infirmière à la Croix-Rouge. Elle reprend toutefois sa thèse de doctorat et la termine avec succès, ce qui lui vaut de devenir l’assistante privée de son professeur, Edmund Husserl. Déçue dans ses aspirations profondes, elle abandonne ce poste. Une question se fait de plus en plus persistante : y a-t-il une possibilité objective de la transcendance que l’on appelle Dieu?

La conversion au catholicisme

Durant l’été 1921, elle lit l’autobiographie de Thérèse d’Avila. C’est l’illumination. Elle vient de rencontrer une âme sœur qui lui brûle le cœur. « Voilà la vérité », s’exclame-t-elle. Cette vérité a un nom et un visage : Jésus Christ. Après une période d’athéisme qui dura huit ans, Édith est baptisée le 1ER janvier 1922. Le baptême lui permet de redécouvrir ses racines juives. Elle trouve le repos de l’âme en abandonnant tout à Dieu. Cet extrait d’un texte sur la Causalité psychique, paru l’année même de son baptême, montre ce chemin d’abandon que tant de nos contemporains cherchent désespérément.

"Je fais des plans pour l’avenir et j’organise en conséquence ma vie présente. Mais je suis au fond convaincue qu’il va se produire quelque événement qui va jeter par-dessus bord tous mes projets… Il existe un état de repos en Dieu, de totale suspension de toute activité de l’esprit, dans lequel on ne peut plus ni dresser des plans, ni prendre de décisions, ni même rien faire, mais où, ayant remis tout l’avenir au vouloir divin, on s’abandonne entièrement à son destin" (Élisabeth de Mirable, Édith Stein, Seuil).

Édith désire entrer au carmel, mais ses directeurs spirituels lui suggèrent de mettre ses talents au service de Dieu en devenant enseignante à Spire et conférencière. Elle donne des conférences en Allemagne et à l’étranger sur la vocation de la femme. Elle découvre aussi Thomas d’Aquin. Son action devient toujours plus féconde car elle jaillit de la contemplation, de ces heures d’amour où elle est engagée dans l’écoute et le silence, où elle est attirée en Dieu. Le 12 février 1928, elle écrit : « Il me semble que plus on est “attiré” en Dieu, plus on doit en ce sens “sortir de soi”, c’est-à-dire s’offrir au monde, pour y porter la vie divine. » Cette mission, elle la vivra au carmel.

La voie du Carmel

À 42 ans, Édith perd son poste d’enseignante pour la seule raison qu’elle est juive. Rien maintenant ne peut s’opposer à son désir d’entrer au carmel, ce qu’elle fait le 14 octobre 1933, à Cologne. Elle éprouve une grande joie. Elle choisit de porter le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix, celle qui est bénie par la Croix. Elle écrit : « Qui entre au Carmel, loin d’être perdu pour les siens, vient d’être gagné à leur cause en réalité; car c’est notre vocation d’être présent pour tous devant Dieu » (Édith Stein, La folie de la Croix, Signe).

Lors de sa profession solennelle, elle reprend cette parole de saint Jean de la Croix : « Désormais ma seule profession est d’aimer. » Cet amour passe par la Croix du Christ, scandale pour les Juifs et folie pour les autres. La Croix lui donne le plein épanouissement de ce qu’elle est, juive et chrétienne. Elle comprend que souffrir avec le Christ, c’est agir avec lui qui continue à vivre dans les membres de son corps mystique, l’Église.

L’offrande totale

La montée du nazisme devient de plus en plus préoccupante. Les nazis ont commencé leurs atrocités contre les Juifs. En 1938, Édith est transférée au carmel d’Echt, en Hollande. Sa sœur Rosa, convertie et baptisée, l’a rejointe au carmel où elle assure le service de la porterie. Arrêtées par la Gestapo en 1942, Édith et Rosa sont déportées au camp d’Auschwitz, puis gazées le 9 août 1942, comme tant d’autres victimes innocentes de la Shoah, l’extermination systématique de six millions de Juifs.

La vie et la mort violente de sainte Édith Stein sont le fruit d’un amour engagé envers Dieu et les autres. Elle a sans cesse cherché la vérité en aimant. Elle a toujours vu l’autre comme un mystère. Cette participation au mystère de l’autre a passé par le sacrifice d’elle-même. Toute sa vie fut marquée par cette folie de la Croix qui débouche sur la Résurrection

La Vierge Marie fut pour elle le plus bel exemple de celle qui est pleine capacité d’accueil. Elle reçoit l’amour et le donne gratuitement. Comme dans la vie des autres mystiques du Carmel, Marie a eu une grande place dans la vie d’Édith. Elle avait écrit : « Par le don total d’elle-même, Marie est capable de recevoir l’amour divin comme aucune autre créature, élevée bien au-dessus de tout le créé par sa plénitude de grâce et sa perfection. Son cœur est grand ouvert comme les bras de son Fils qui, de la Croix, attire tout à lui. Sous la Croix, elle a accueilli l’héritage de son Fils, comme Mère des rachetés elle les a tous pris dans son cœur » (Édith Stein, Le secret de la Croix, Parole et Silence).

Sous la Croix, Édith a compris le destin du peuple de Dieu. Sa vie engagée par amour jusqu’au martyre a été la réponse à ce feu de l’Esprit qui la consuma dans la joie du don. C’est ce même Esprit qui l’a rendue solidaire du peuple juif. En ces temps où nous cherchons la réconciliation entre les peuples et les religions, Édith Stein demeure un phare, un témoin et une inspiration.

Cette femme qui a pris le nom de Soeur Thérèse Bénédicte de la Croix nous rappelle qu’être disciple du Christ, c’est accepter de se recevoir du Père et du Fils dans l’Esprit. Suivre Jésus, ce n’est pas renoncer à soi-même par pure exigence morale, mais par amour, comme une conséquence logique de notre engagement. La croix, c’est le Christ qui oriente notre vie comme il veut. La foi est de tout risquer pour lui dans la joie. Notre vie devient le lieu où son mystère s’épiphanise en nous, et cela passe par sa croix glorieuse. On ne peut pas séparer Jésus de sa croix de sa résurrection.

Le 1er octobre 1999, Jean-Paul II écrivait dans une Lettre apostolique : « Déclarer aujourd’hui Édith Stein copatronne de l’Europe signifie déployer sur l’horizon du vieux continent un étendard de respect, de tolérance, d’accueil, qui invite hommes et femmes à se comprendre et à s’accepter au-delà des diversités de race, de culture et de religion, afin de former une société vraiment fraternelle. »